专题活动

中国就业季度分析会

2025年7月15日,由中国人民大学中国就业研究所主办的2025年第二季度中国就业季度分析会在劳动人事学院成功举办。

国家统计局人口和就业统计司处长董森、教育部学生服务与素质发展中心招生服务处副处长任佳伟等相关部门领导及工作人员,智联招聘集团、58同城、滴滴发展研究院、淘天集团、美团到家公共战略中心,苏州人才管理咨询有限公司等公司专家以及中国人民大学中国就业研究所所长、劳动人事学院教授曾湘泉,劳动人事学院教授苏中兴、郭瑜,中国就业研究所研究员丁大建、王雪凝等30余人参会。中国人民大学中国就业研究所研究员、劳动人事学院副教授王非主持会议。

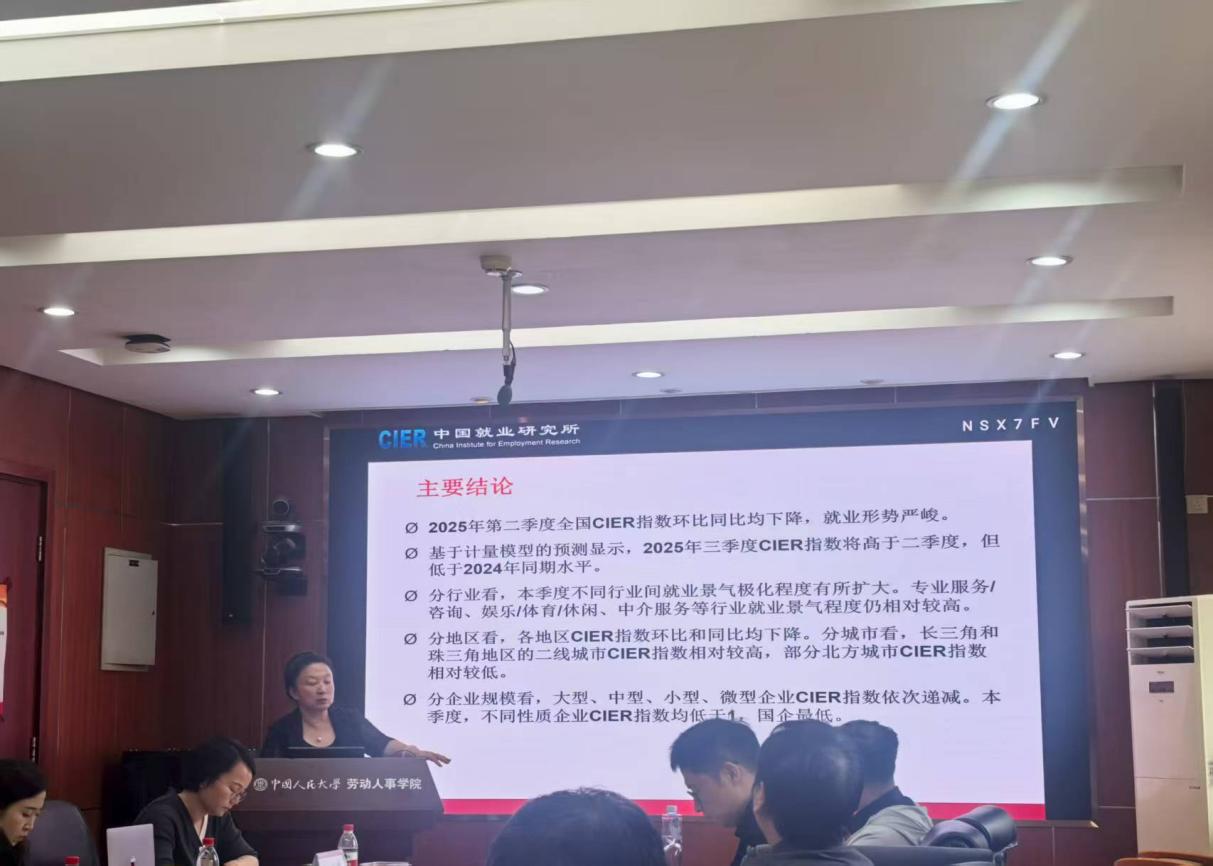

在主题报告阶段,中国人民大学劳动人事学院副教授耿林作了题为《2025年第二季度就业形势分析——基于智联招聘网络大数据》的主题报告。报告首先分析了2025年第二季度的整体就业形势,并对2025年第三季度就业形势展开预测,接着分行业和职业、地区和城市、企业规模和企业性质对就业情况展开了更为详尽的分析。报告指出,2025年第二季度全国CIER指数环比、同比均呈下降态势;预计三季度CIER指数将因季节因素略有回升。分行业看,景气极化程度有所扩大,专业服务/咨询、娱乐/体育/休闲、中介服务等行业的就业景气度相对较高;电子技术/半导体、影视媒体、计算机软件等行业需求同比增幅显著。分职业看,影视/媒体/出版/印刷、交通运输服务、社区/居民/家政服务、教育/培训等职业需求增长较快;而IT管理/项目协调、高级管理、广告/会展等职业竞争仍然激烈。分区域看,长三角、珠三角二线城市CIER指数相对较高,部分北方城市就业压力突出。分企业规模看,大、中、小、微企业CIER指数依次递减;国有企业及外商独资企业需求同比下滑幅度较大,民营、股份制企业表现相对稳健。

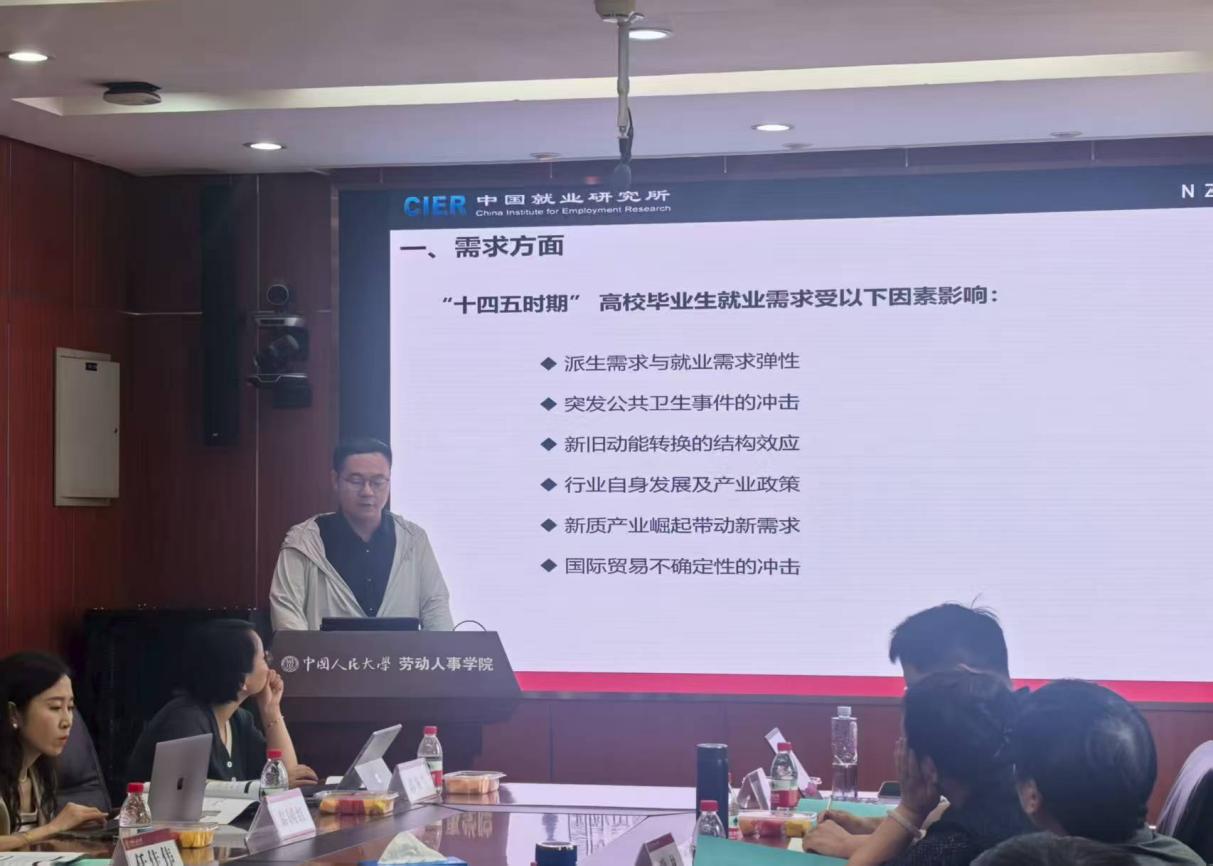

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授毛宇飞报告了《“十四五”期间高校毕业生就业市场演变及“十五五”展望》。从需求侧看,“十四五”期间GDP增长产生的就业需求弹性有所回落;互联网等传统吸纳毕业生较多的行业就业需求下降,新能源、集成电路等新质产业需求增长。从供给侧看,2022年毕业生规模首破千万,增长呈现“量增速减”变动,硕博毕业生占比也在逐年提高,就业去向中延缓就业比例有所提升。从供需匹配的角度看,大学生就业景气指数呈现下降趋势,行业之间的极化程度上升,说明行业结构性矛盾有所增加,但区域、城市、企业之间的结构性矛盾有所缓解。报告还对“十四五”期间的政策支持进行了总结,指出我国的就业促进政策得到了持续完善,特别是应对摩擦性、结构性、周期性失业问题出台了丰富的应对措施。展望“十五五”,报告提出了三大挑战:毕业生规模持续高位与高学历占比提升带来供给压力、AI技术替代与技能错配引起的结构性矛盾,以及经济增长带来的就业需求弹性下降等;同时也指出照料与银发经济、绿色低碳转型与高等教育智能化带来的三大机遇。

中国就业研究所助理研究员欧阳新杰代表课题组报告了《“十四五”时期中国就业市场景气分析与展望》。研究显示,分行业看,互联网、房地产、教培、金融等传统行业需求显著收缩,生活服务业稳中有升,专业服务业逆势增长。分区域看,各级别城市之间的差距收敛,东部地区就业竞争加剧,中西部地区对岗位的承载力仍显不足。分企业类型看,大型企业与中小型企业的差距正在逐步缩小;国企与外资企业就业竞争较为激烈,民营股份制企业保持招聘韧性。最后,报告针对现状提出了以下建议:一是推动就业协同的经济增长模式;二是加快推动产业结构优化升级;三是推进新兴产业与就业相协调;四是支持小微与外资企业稳定发展。

苏州人才管理咨询有限公司总经理郭亚芳作《苏州工业园区2024年四季度人力资源情况报告》。该报告依托园区“2+4+1”产业体系和最新“623”产业体系,对园区内2260家50人及以上用工企业的“白领”岗位需求以及145家500人及以上用工企业的“一线”岗位需求进行动态监测,深入挖掘了就业市场需求特征。报告显示,二季度园区企业招聘活跃度为59.69%,同比下降5.13个百分点,环比微升0.57个百分点;岗位总量25,307个,环比上升6.15%,同比下降19.27%。从国别看,新加坡投资企业活跃度最高,内资企业活跃度最低;从规模看,大型企业需求稳健,中小微型企业有所回落;从产业看,新一代信息技术、高端装备制造、生物医药与大健康产业需求居前,人工智能大模型与算力、绿色新能源等细分领域热度攀升。岗位特征显示,5年以上经验、本科及以上学历需求占比持续上升,分别达到50.59%与65.51%;一线岗位监测显示,企业用工总量环比上升4.12%,供需总体平衡,预计三季度招聘需求环比略增。

在主题发言和自由交流阶段,与会嘉宾围绕2025年第二季度就业形势展开了深入研讨。

智联招聘集团执行副总裁李强结合平台调研与业务数据指出,当前就业市场总体承压,但仍存在一些亮点。现代服务业与先进制造业表现亮眼:宠物服务、养老看护、算法工程、人形机器人等细分领域招聘需求与薪酬同步上扬;高校毕业生端呈现“求稳”与“下沉”并存:国企偏好由2020年的36%升至2024年的49%,一线城市就业意愿降至29%,三线及以下城市升至22%;现代服务业中的潜在就业机会可观,有待进一步发掘宣传。

58同城战略运营部负责人秦国红指出,第2季度招聘需求下降,求职供给增加,就业承压。从平台数据来看,“一高一低”仍然是吸纳就业的两大主力。“一高”即以战略性新兴产业为引领的高技术、高附加值制造业,反映产业升级带来的就业扩容;“一低”主要是低门槛、灵活就业集中的生活服务业,反映城市化深化发展及高性价比服务供给不足带来的就业空间,即配行业持续升温,就业市场呈高发展活力特征,这跟平台业务扩张与市场竞争,推动就业机会大幅增加,也与行业加速推进骑手权益保障,推高了求职意愿有关。从整体流动态势看,制造业人口呈现出从低线城市向高线城市流入的趋势,一线城市的制造业人口呈现出流向新一线城市和二线城市的特征。从流动程度来看,三线城市和四线城市流向新一线城市和二线城市的制造业人口数量最为显著,特别是新能源、智能制造等新产业集聚的新一线、二线城市成为蓝领流动新方向。从供给侧看,大学生结构性短缺突出,工科、复合及高精尖人才紧缺;技能型人才严重不足;35岁以上人群与女性群体就业支持需求上升,平台也已启动相关项目进行应对。

淘天集团研究中心研究员缐伟华介绍了2025年“天猫618”购物节的情况以及淘宝闪购业务发展在带动、促进就业上的价值,这一新型服务业电商发展增加了社会对商品分拣、打包包装和配送员等就业岗位需求,对当下稳就业、稳收入,进而促进消费提供了有力支撑。

美团核心本地商业生态战略总监李显指出,青壮年骑手始终是美团骑手的主力军,在平台月活骑手中占比七成。男性占比超九成,“夫妻档”稳定性强。农村户籍占比八成,近六成骑手跨省务工。骑手职业稳定性与收入水平的增长得到体现。

在专家讨论环节,中国人民大学劳动人事学院苏中兴教授指出,我国经济持续向好,总产出应该可以支撑充分就业。随着工业生产自动化、智能化程度不断提升,扩大就业规模的关键还是在服务业。但是当前的收入分配与工时制度抑制了服务业对就业的吸纳潜力。他认为可以通过适当缩短法定工时、提升服务价格、改革收入分配等手段来形成“产出一分配—消费—就业”的良性循环。

会议最后,中国就业研究所所长曾湘泉教授总结指出,二季度就业形势延续了上季度环比增长、同比下降的特征,“十四五”期间CIER指数下行趋势明显,反映需求端岗位创造能力不足与供给端大幅上升的矛盾。影响就业弹性的因素复杂,除技术变革外,政策因素也尤为突出。展望“十五五”,高校毕业生供给压力将持续增大,AI对白领岗位影响的不确定性高,贸易摩擦及内需不足仍是重大挑战。他强调,短期形势分析需与长期问题研究并重,呼吁关注深层次制度障碍,并建议加强跨学科研究,推动统计数据在保密前提下服务于学术研究,积极将研究成果转化为解决就业市场重大紧迫问题的政策建议,从而促进高质量充分就业。