新闻动态

新闻动态

7月12日,由中国人民大学劳动人事学院与国际劳工组织中国-蒙古局联合主办、劳动人事学院承办的“首届全球劳动治理年度论坛”在中国人民大学隆重举行。本次论坛以“面向全球化可持续发展的知识体系、制度安排与管理实践”为主题,吸引了来自政府、国际组织、高校、企业的近百位专家学者与行业领袖,共同探讨全球劳动治理的前沿议题。

论坛开幕式由中国人民大学劳动人事学院副院长刘相波教授主持。

开幕式上,中国人民大学劳动人事学院院长赵忠教授致辞。赵忠院长首先代表学院对与会嘉宾表示热烈欢迎,并特别感谢国际劳工组织中国-蒙古局对论坛的大力支持。他指出,当前全球正处于百年未有之大变局时代,在技术革新、地缘政治、气候变化与人口结构转型等多重因素交织影响下,构建公平、包容和可持续的劳动治理体系已成为国际社会面临的重大课题。他强调,随着中国企业“走出去”步伐加快,我国在跨国劳动治理、合规管理等方面的制度供给能力亟待提升,这既是一个实践挑战,也是理论创新的重要机遇。赵忠院长殷切期望本次论坛能够促进深度对话与思想碰撞,推动全球劳动治理从理论走向实践,从共识转为行动,并表示学院将继续携手国际组织及各方力量,共同回应时代提出的重大课题。

模块一:全球化与劳动关系自主知识体系建构

本模块由刘相波教授主持,四位专家从国际视角与中国实践展开探讨。

国际劳工组织中国 - 蒙古局李昌徽局长以《就业、权利与增长:强化纽带关系》为题发表演讲。他援引国际劳工组织数据指出,全球经济增长与劳动者权益保护之间的关联正在弱化,劳动者面临 “幻灭情绪”,这不仅仅是一个经济问题 — 更是一场信心危机,一场触及社会凝聚力与社会正义核心的危机。亟需通过社会对话与制度创新重建三者间的良性循环,让人民能够对那些与他们切身相关的问题发声,参与制定关乎人类共同未来的解决方案。李昌徽局长提出,技术进步与气候变化既是挑战也是机遇。人工智能的 “增强效应” 大于替代效应,在关注技术对就业数量影响的同时,更应重视其对工作质量的影响,包括算法管理对工作自主权的限制、数字化监控对隐私权的挑战等。最后,他特别提到中国在绿色与数字转型中的实践,呼吁重视发挥 “企业民主管理” 制度的作用,赋能劳动者参与决策。

北京市社会科学院党组副书记、副院长,中国人民大学劳动人事学院杨伟国教授围绕中国企业“出海”背景下的人力资源服务(OHRS),系统阐述了从合规到创新的路径与实践。杨伟国教授指出,随着中国企业全球化步伐加速,对外直接投资与劳务合作规模持续增长,OHRS成为支撑国家战略的重要环节。他通过案例分析,对比了不同国家在派遣合同合法性、招聘歧视禁令等领域的差异,提出企业需构建“法律+协议+制度”三位一体的合规框架,动态跟踪东道国劳动法、外籍员工配额等政策变化。面对数字化与全球化叠加的新趋势,杨伟国教授提出OHRS需向“人力资本服务”升级,进行组织创新、技术赋能和社会保障革新。杨伟国呼吁,出海企业需平衡标准化与本土化,通过社会对话、员工赋能和ESG实践融入东道国社区。

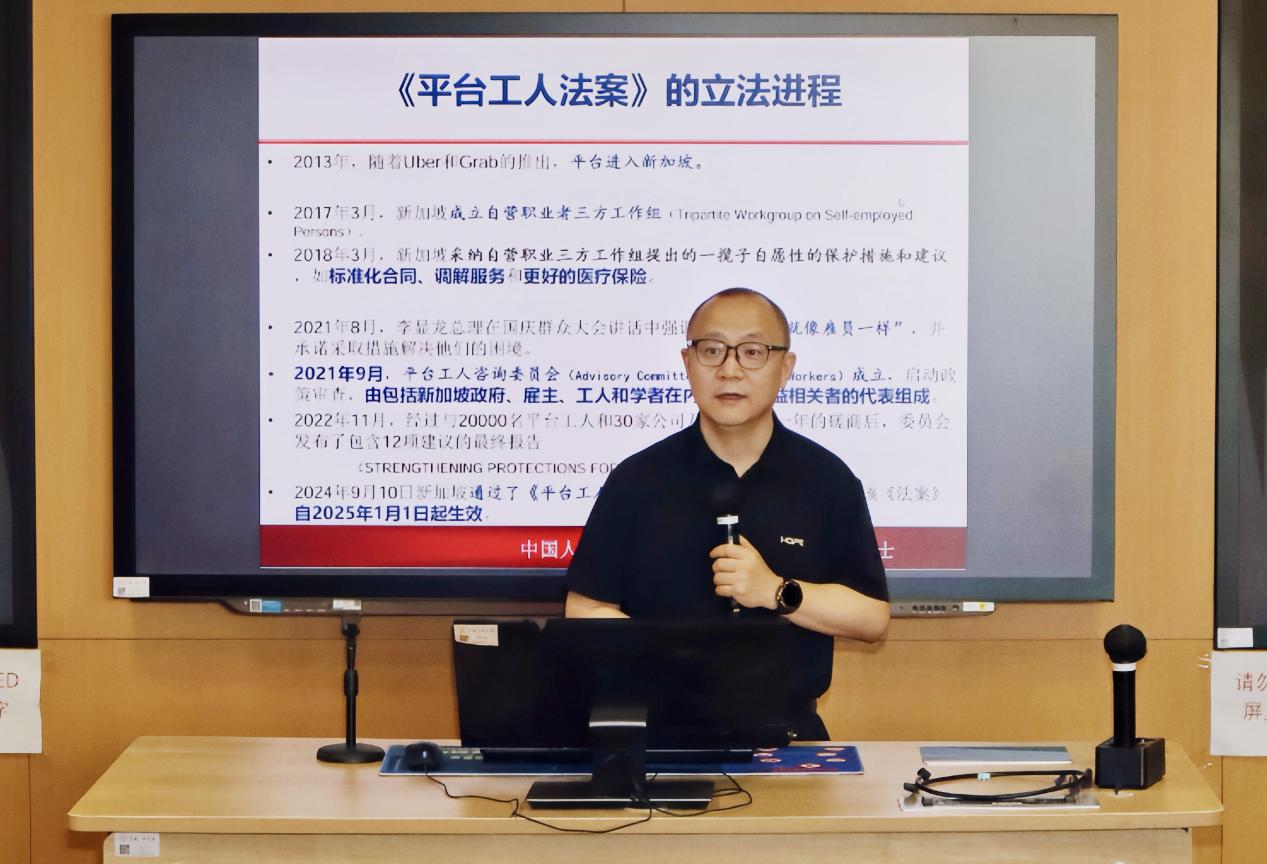

中国人民大学劳动人事学院唐鑛教授围绕新加坡《平台工人法案》的立法进程与核心内容,深入探讨了其对我国平台工人保护立法的借鉴意义。他首先介绍了新加坡《平台工人法案》的立法背景与进程,表示这一立法模式不仅平衡了平台经济的灵活性与工人权益的保障性,尤其在集体协商权益方面还为其他国家提供了重要参考。针对我国平台工人保护存在的三大突出问题——缺乏单独立法、身份界定标准不统一、现行劳动保障体系适配性不足,唐鑛教授提出要明确平台工人身份、单独立法探索以及构建权利保障体系。他强调,新加坡的实践经验表明,政府主导、多方参与的立法模式能够有效解决平台用工的争议问题。我国未来立法应注重灵活性与扩展性,初期可统一基础保障,后续逐步细化行业规则,以适应平台经济的动态发展。

罗格斯大学管理与劳动关系学院副院长、教授刘明巍发表了题为《出海企业人力资源管理的模式选择和挑战》的主题演讲,深入分析了中国企业在全球化进程中人力资源管理面临的机遇与挑战。他首先通过数据展示了中国企业对外投资的快速增长及海外用工规模的扩大,指出随着地缘政治风险加剧,企业用工模式日趋多样化,但同时也面临社会责任落实不足、员工权益受损等问题。他强调,跨国企业需在全球化与本土化之间找到平衡,既要适应东道国法律与文化环境,又要保持母公司的管理优势。他建议企业构建“制度距离-本土化”分析框架,根据东道国市场特点选择适配管理模式,并加强跨文化培训与利益相关方沟通。最后,刘明巍教授呼吁学界与企业协同探索中国特色的跨国人力资源管理理论,助力企业实现高质量全球化发展。

模块二:全球劳动洽理政策实践

本模块由中国人民大学劳动人事学院劳动关系系主任张皓副教授主持。

作为本次论坛的重要成果之一,中国人民大学劳动人事学院联合国际劳工组织中蒙局联合发布了年度旗舰报告,《社会对话报告2024——促进经济发展与社会进步的高层社会对话》中文版。报告聚焦高层社会对话这一协调多元利益相关方的核心机制,深刻剖析其在应对全球劳动领域变革中的战略性作用。其倡导的“通过制度化协商平衡效率与公平”路径,与我国推动共同富裕、实现中国式现代化的战略方向高度契合,对新时期完善涉外劳动法治、规范新就业形态、化解产业转型矛盾等具有重要借鉴意义,也为全球劳动治理制度建设提供了坚实的理论支撑。报告下载链接见本文末。

李昌徽局长首先对报告的核心内容作出了简要介绍。接着,他与赵忠院长携手刘明巍教授和中国人民大学劳动法和社会保障法研究所所长林嘉教授共同组成圆桌论坛,围绕社会对话机制、劳动立法、全球化对劳动关系的影响等议题展开深入讨论,旨在为中国及全球劳动治理体系的可持续发展提供思路。赵忠院长指出,中国劳动力市场在快速工业化与数字化转型中面临独特挑战,社会对话机制作为政府与市场之外的补充性机制,能够快速凝聚共识,推动利益平衡。他强调,中国渐进式改革开放的经验为全球社会对话贡献了重要智慧。林嘉教授进一步补充,中国的三方协商机制、集体合同制度及职工代表大会等民主管理形式,体现了社会对话的本土化创新,尤其在基层纠纷解决中成效显著。李昌徽局长提到,技术进步与人工智能的普及将重构劳动关系,数字化带来 “社会隔离” 风险,需通过社会对话强化劳动者集体认同。刘明巍教授则提出 “普遍基本收入” 等前瞻性议题,强调社会共识对政策推进的关键作用。中国的三方机制以其覆盖面广、执行力强受到关注,尤其在危机时期展现出稳定性。专家建议,未来可增强社会对话机制的基层代表性,进一步融合社会主义法治建设与中国特色的企业民主管理进程,为发展中国家提供兼顾效率与公平的治理范本。

在圆桌讨论结束后,林嘉教授发表了题为《劳工问题贸易化的发展及对劳动法的挑战》的主题演讲,深入分析了劳工问题与国际贸易挂钩的趋势及其对劳动法体系的影响。林嘉教授指出,随着世界贸易组织(WTO)全球影响力的减弱,区域性经贸协定成为国际贸易的主要形式。以美国和欧盟为代表的发达经济体积极推动在经贸协定中纳入劳工条款,将劳工保护问题与贸易关系挂钩,形成了“劳工问题贸易化”现象。她认为,当代劳工问题贸易化呈现与国际劳工标准深度关联、直接影响成员国国内劳工立法和执法、设置专门的劳工争端解决机制和强制纠正违反劳工义务的行为四大特点,并针对这些挑战提出了四点应对建议。

中国社会科学院法学研究所研究员,社会法研究室副主任王天玉通过视频形式,就“企业出海合规用工的本土资源”这一主题进行了深入探讨。他结合国内外案例,分析了中国企业在全球化进程中劳动治理模式的输出与适应问题,并提出了通过自贸区孵化企业合规能力的创新建议。王天玉研究员认为,中国企业出海不仅带去了资金和技术,还输出了具有中国特色的劳动管理文化,如“送温暖”活动和本土化的劳务管理模式,显著提升了员工的向心力和企业凝聚力。然而,他也强调,企业出海前的“用工质检”至关重要,需评估自身的合规意识、管理能力和财务能力。王天玉研究员的分享为中国企业全球化发展中的劳动合规问题提供了理论与实践的双重启示,呼吁企业、政府和社会多方协作,共同构建更具竞争力的出海能力。

模块三:企业“出海”与人力资源管理变革

第三模块由中国人民大学劳动人事学院院人力资源管理系主任骆南峰副教授主持。

中国人民大学劳动关系研究所所长吴清军教授发表了题为《新形势下国内供应链的重构与劳动用工市场的变化》的主题演讲,深入探讨了经济新发展格局下国内供应链与劳动用工市场的互动关系及未来趋势。吴清军教授指出,在当前“双循环”新发展格局下,国内供应链正经历深刻重构。他强调,全球产业链分工调整与国际贸易摩擦对国内劳工政策提出了更高要求。特别是在供应链数字化协同背景下,灵活用工的普及需要配套政策保障劳动者权益,避免因过度竞争导致劳动条件恶化。

中国人民大学劳动人事学院劳动关系系主任张皓副教授围绕《海外务工人员劳动关系管理:争议、挑战与策略》发表主题演讲,深入分析了中国企业“出海”过程中面临的劳动关系管理问题,并提出了应对策略。张皓教授指出,随着我国对外投资与海外务工人员数量的持续增长,劳动关系争议日益凸显,劳动争议事件频发,涉及劳动报酬权、平等就业权、劳动安全卫生权等问题,尤其在东南亚和非洲地区表现突出。张皓教授进一步揭示了争议背后的深层次原因,包括用工模式不规范、跨文化管理冲突以及当地法律环境差异等。他强调,海外劳动关系管理不仅是法律问题,更是中资企业在当地生存和可持续发展的重要一环。他呼吁企业重视中西方职场管理和制度文化差异,加强利益相关者关系和东道国社区融入,关注属地化用工规范、包容性用工政策和工会保护政策等东道国制度规范,从而更好地实现全球化与本地化的平衡。

中国纺织信息中心副总经济师、中国纺织工业联合会社会责任办公室首席研究员梁晓晖深入探讨了中企出海背景下劳工权益尽责与人力资源管理的关系。他指出,当前供应链出海已成为中国企业国际化的重要模式和必由之路,这同时也带来了劳工权益保障等新挑战。梁晓晖研究员强调,供应链不仅是企业竞争力的核心,也可能成为“作恶的工具”或载体。为此,他提出企业应遵循《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs),履行尊重劳工权益和人权的责任,并通过人权尽责识别、预防和管理劳工权益和人权风险。针对中国企业,梁晓晖研究员提出多项建议:将人力资源合规作为供应链出海的“压舱石”,构建供应链劳工权益与人力资源管理命运共同体,逐渐消除海外用工中的内外差异,并加强总部策略与地方运作的协调。

江三角律师事务所合伙人、域外劳动法中心主任王天怡律师发表了题为《出海中资企业域外用工合规要点》的主题演讲,深入剖析了中资企业海外用工的法律风险与可持续发展策略,为出海企业提供了系统性指导。王天怡律师指出,中资企业出海需聚焦用工模式搭建、劳动基准适配和管理流程合法化三大核心领域,并结合案例强调企业需重点关注招聘、外籍员工准入和离职管理环节。最后,王天怡律师总结道,中资企业出海需“法律合规”与“社会责任”双轮驱动,以精细化用工管理规避风险,同时通过ESG实践增强国际软实力。

论坛最后,李昌徽局长与赵忠院长代表主办方进行总结发言,对与会嘉宾和组织方表达了诚挚的感谢,并回顾了本次论坛的亮点和成果。他们共同表达了对未来合作与发展的期待,希望各方能够继续深化合作,共同探索和实践全球劳动治理的创新路径,为推动构建人类命运共同体贡献劳动领域的智慧和方案。

本次论坛的成功举办,开启了全球劳动治理年度论坛品牌项目,开创了全球劳动治理领域多维度对话的新范式。论坛汇聚了来自政府、学界、企业界和国际组织的多元智慧,既从宏观层面探讨了全球劳动治理的理论框架与发展趋势,又聚焦具体实践分享了各国在平台用工规制、跨国企业合规管理、劳动者权益保障等方面的创新做法。这些丰硕的成果不仅拓展了学界对劳动治理问题的认知边界,更为政策制定者和企业管理者提供了切实可行的解决方案。展望未来,全球劳动治理年度论坛将致力于为构建更加公平、包容、可持续的全球劳动治理体系注入持久动力,让劳动治理的创新成果真正惠及各国劳动者,为全球经济社会的可持续发展奠定坚实基础。

中国人民大学劳动人事学院聚力打造“全球劳动治理”品牌工程,以品牌年度论坛、系列讲座、创新人才班、学生交流交换、专业培训等五大常态化项目为基础,创新开发重点活动。学院拟于今年9月派代表团前往国际劳工组织瑞士总部访问交流,同时联合召开“人工智能时代工作世界的变迁与全球治理领域的挑战”主题学术论坛,从而进一步筑牢我校与国际组织和国际社会深度合作的桥梁,为国家参与全球劳动治理体系的改革和建设提供持续的智力支持。

《社会对话报告2024——促进经济发展与社会进步的高层社会对话》中文版: